ACHIEVEMENTS 多人数歩行で実証!渡り廊下の大きな揺れを制振装置(TMD)で改善

制振装置

多くの人が利用する渡り廊下で、歩行時の共振による揺れが懸念されました。構造的な制約から柱の設置が難しい中、制振装置(TMD: チューンドマスダンパー)を設置することで、多人数歩行時でも揺れを抑え、快適性や使用性を確保しました。

第一事業部 技術グループ

伊藤 良介(イトウ リョウスケ)

本事例の課題

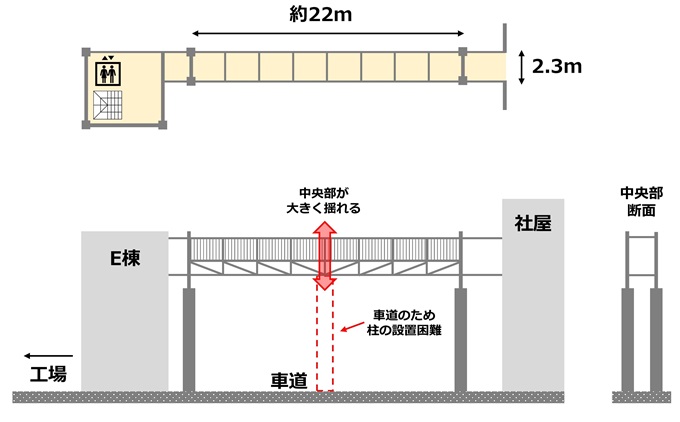

ある工場では、社屋と工場エリアを結ぶ長さ約22mのロングスパンな渡り廊下の建設が計画されていました(図1)。

一般的に渡り廊下や歩道橋はロングスパンになることが多いため、歩行者の歩調と共振しやすく、揺れが増幅されることで不快感をおぼえることがあります。

本事例においても、設計者側による構造解析の結果、渡り廊下の固有振動数は約4Hzとのことでした。この振動数は歩行時の2倍調波成分と一致しやすく、歩行時の共振によって中央部が大きく揺れる可能性が懸念されました。

また、この渡り廊下は休憩時間などに多くの人が利用すると想定されるため、さらに揺れが大きくなる可能性が高く、快適性・使用性の観点から対策が必要とされました。

まず始めに考えられる対策としては、揺れが起こる中央部に柱を設置する方法が考えられます。しかし、渡り廊下の下部は車道となっており、柱の設置が困難であるため、別の対策をする必要がありました。

図1. 渡り廊下イメージ

制振装置(TMD)による振動対策

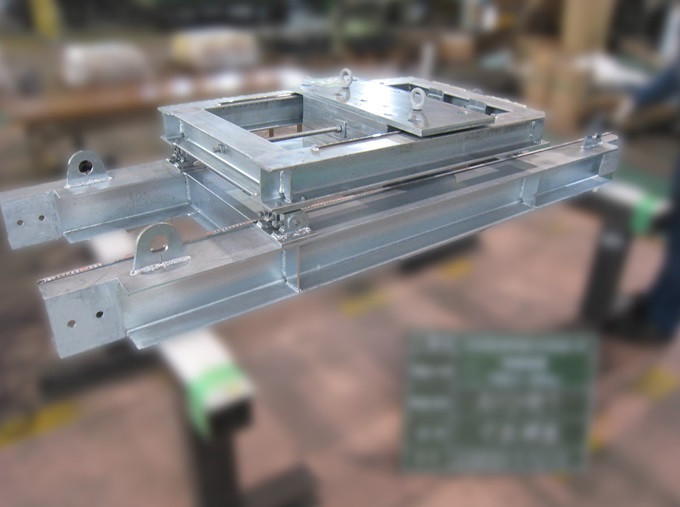

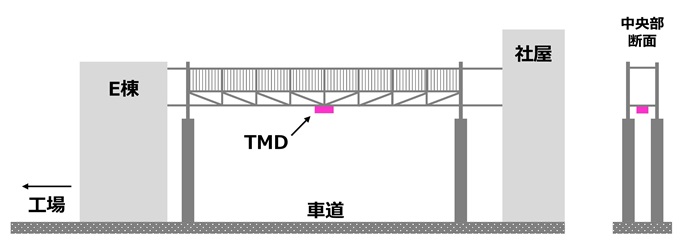

構造的な対策が困難であったため、本事例では制振装置(TMD)による対策を実施しました(図2,表1)。

歩行振動による共振現象には、特定の振動数に対応して揺れを抑えるTMDやAMDなどの制振装置による対策が有効です。

今回は、振動マス300kgのTMDを渡り廊下の中央部床下に1台設置し、共振による揺れの低減を図りました(図3,図4)。

図2. TMD外観

表1. TMD基本仕様

図3. TMD設置位置

図4. TMD設置状況(赤塗部)

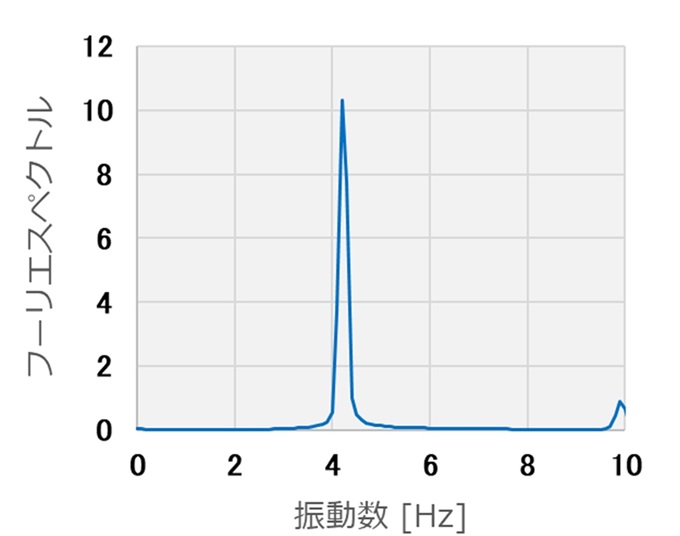

TMDは、制振対象の固有振動数とTMDの振動数を合わせることで揺れを効果的に抑えます。そこでまず、渡り廊下の固有振動数を把握するため、中央部においてかかと加振を行い、応答加速度を測定しました。その結果、4.2Hzにピークが確認され、これが渡り廊下の固有振動数であるとわかりました。この測定結果に基づき、最適な制振効果が得られるようにTMDの振動数を調整しました(図5,図6)。

図5. 渡り廊下をかかと加振した時の応答振動加速度測定結果

図6. TMD振動数調整の様子

TMD設置による制振効果

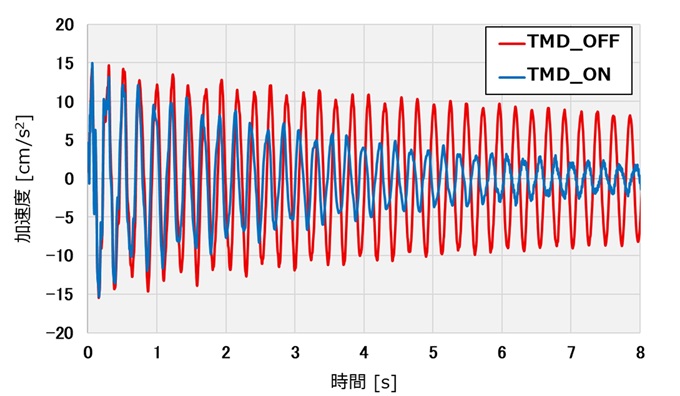

はじめに、かかと加振による測定を行い、TMDの制振効果を確認しました。非制振(TMD_OFF)時では加振後も揺れが持続していたのに対し、制振(TMD_ON)時には、揺れが速やかに収束しており、TMDが効果的に機能していることが確認できました(図7)。

図7. かかと加振時の非制振・制振の時刻歴応答結果

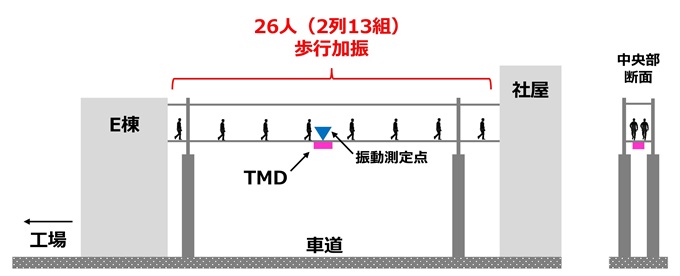

次に、実際の利用状況を想定して、多人数による歩行加振測定を実施しました。

26人が2列13組に等間隔で並び、E棟から社屋側に向かって歩行しました。渡り廊下が大きく揺れるよう、歩行のテンポはメトロノームを使用し、渡り廊下の固有振動数の1/2にあたるテンポに統一しました(図8)。

図8. 26人歩行加振測定のイメージ

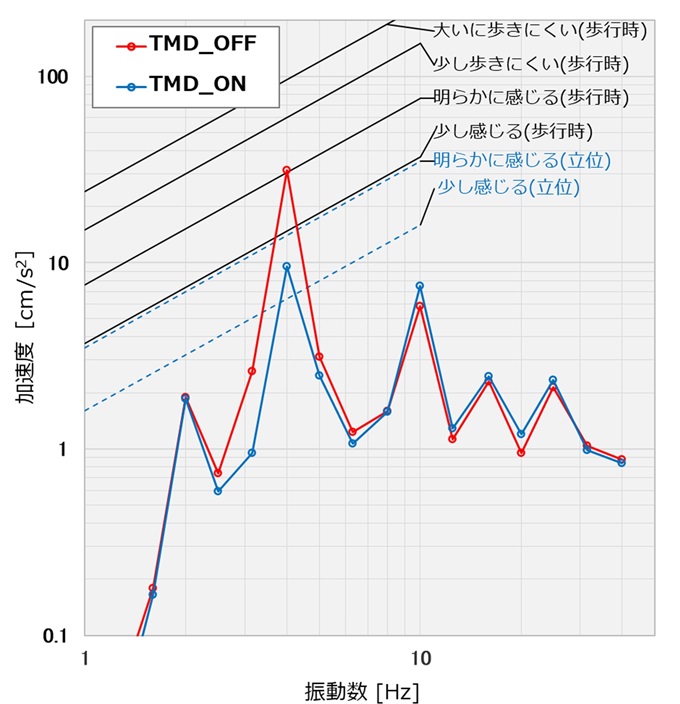

測定の結果、非制振時には1/3オクターブバンドの4Hz帯において、31.3cm/s2であった振動が、制振後には9.6cm/s2となっており、約1/3に低減しました(表2)。

歩道橋指針※1の評価曲線による評価では、制振する事で歩行状態の人は『明らかに感じる』から『少し感じる』を下回り、立ち止まった状態の人は『明らかに感じる』を超過した状態から『少し感じる』へと改善しました(図9)。

多人数による同時歩行という条件下でも、TMDの設置によって、歩行時の揺れを抑え、快適性・使用性を確保することができました。

※1「これからの歩道橋-付・人にやさしい歩道橋計画設計指針」 日本鋼構造協会 編

図9. 26人歩行による効果確認測定結果(歩道橋設計指針)

表2. 歩道橋設計指針による非制振・制振の評価比較