身の回りには様々な「振動」が発生しており、生活の快適性や居住性に影響を与えています。この豆知識では、振動源の分類とその特徴を解説していきます。

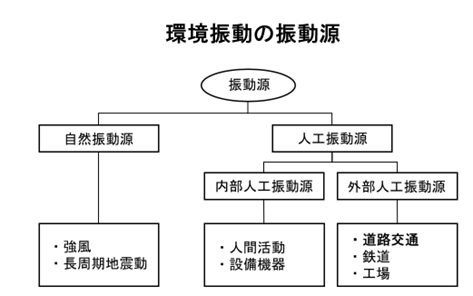

振動源の分類

身の回りで起きる振動の原因は大きく2種類に分類されます。

- 自然振動源:強風や長周期地震動など、自然現象によって生じる振動。

- 人工振動源:人間活動に起因する振動で、「内部人工振動源」と「外部人工振動源」に分かれます。

自然振動源

- 風:特に高層ビルで問題となる現象。風速や風向の変動や渦の発生によって、長時間にわたりゆっくりした大きな揺れが続きます。(風でビルが揺れる?快適な居住性を実現するには?)

- 地震(長周期地震動):周期成分によって異なる性質を示します。遠隔地で発生した地震では、短周期(短く小刻みな揺れ)成分は弱まり揺れが小さくなり、長周期成分は弱まらずに地盤を伝わり、高層ビル(特に高層階)がゆっくりと大きく揺れます。

人工振動源

内部人工振動源

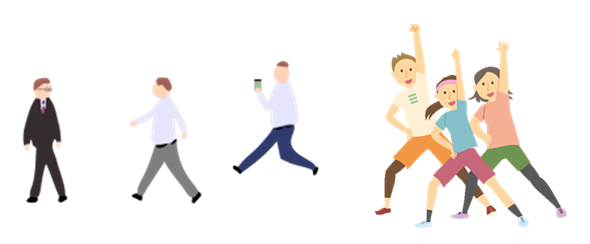

【人の動作】

歩行や運動など人の動作によって起こります。

歩くときの加振力(踏み込む力)はそれほど大きくありません。しかし、その加振力には歩行のリズム(周期)があります。歩行テンポの1~5倍の周期成分が床の揺れやすい周期に近づくと、床が大きく揺れる(共振)ことがあります。

共振が起こりやすいのは以下のような条件です。

- スパン(床の支えの間隔)が長い床

- 軽量化された床構造

- 鉄骨造の建物(RC造や木造に比べて揺れがおさまるまで時間がかかる)

これらの条件が重なると、小さな力でも大きく揺れとなり、居住性に影響を及ぼす可能性があります。

また、エアロビクスやフィットネスなど、複数人でテンポに合わせてジャンプや屈伸運動をする場面では、加振力自体も大きくなります。その結果、加振周期と床の周期が合致したときに共振が強まり、揺れが上階や下階、場合によっては数フロア離れた場所まで伝わることがあり、問題となります。

【設備機器】

建物内の設備機器には、エレベーターや機械式駐車場、空調設備、給排水設備、ボイラー設備などがあります。これらの機器は、回転や往復動作によって振動が発生します。また、機械内部の水流や気流により発生する場合もあります。

これらは、揺れとして体感される振動だけでなく、壁や天井、床などに伝わって音(固体音)として聞こえ、騒音問題となることもあります。

外部人工振動源

- 道路交通:車種や速度、交通量、舗装状態などが地盤振動を引き起こします。

- 鉄道:列車や乗客の重さや速度、車輪の摩耗状態、レールの状態などが影響します。また、レールの継ぎ目から発生する衝撃振動も多く、地盤および建物躯体に伝わり、固体音を発生させます。

- 工場:金属加工機や圧縮機、クレーンなどの生産機械が、プレスやモーターによる衝撃・回転振動を発生させます。建物内だけでなく地盤を伝わって周囲にも影響を及ぼします。

参考文献

居住性能確保のための環境振動設計の手引き 2020.6 日本建築学会