「耐震、制震、免震、地震から家を守るには、どの対策が最適だろう?」とお考えではないでしょうか。

建物の地震対策として採用される代表的な技術が、耐震、制震、免震の3つの工法です。すべて地震による揺れから建物を守るためのものです。ですが、その仕組みや効果に大きな違いがあります。

本記事では、この耐震、制震、免震の3つの構造の違いを、図解を交えてわかりやすく解説します。

「耐震」「制震」「免震」の違い

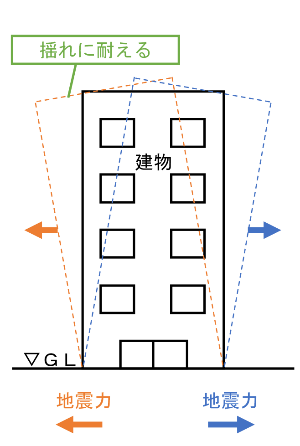

【耐震】建物を「強く」して揺れに「耐える」設計

耐震構造は、柱や壁を強くして建物の変形を防ぎ、地震の揺れから倒壊・崩壊を防ぐ最も基本的な方法です。現在の建築基準法で義務づけられており、人命保護の観点からは十分な性能があります。

しかし、激しい地震(大震災クラス)では、建物自体に大きな損傷が生じます。その結果、建物を取り壊す必要が生じたり、住み続けられなくなる可能性があります。これは、耐震構造が揺れを吸収せず、建物全体で受け止めてしまうためです。

1995年の阪神・淡路大震災では、旧基準(新耐震設計法 1981年施行)の建物は倒壊を免れても、損傷が激しく取り壊された例が多数ありました。この経験から、耐震に加えて、建物の損傷を防ぐ制震や免震といった振動制御技術が注目され、新耐震基準が2000年に施行されています。

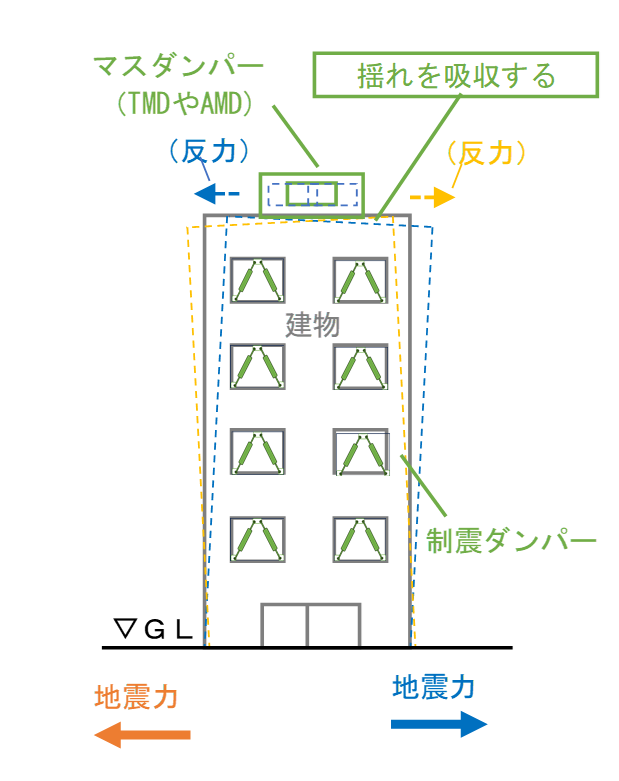

【制震(振)】装置で揺れを「吸収」する技術

制震構造は、建物に設置した制震ダンパーなどの装置で地震の揺れを吸収し、早く収める方法です。

耐震構造が揺れに「耐える」のに対し、制震は揺れを「吸収」させます。これにより建物の揺れの増幅を防ぎ、激しい地震でも建物への損傷が少なくなります。そのため、人命保護に加え、損傷防止や機能維持にも効果的です。

制震ダンパーは地震対策として、マスダンパー(TMDやAMD)は風揺れなど日常の振動対策として採用されるのが一般的です。免震構造と比べ、比較的安価に既存の耐震構造に追加できるのも大きな特長です。

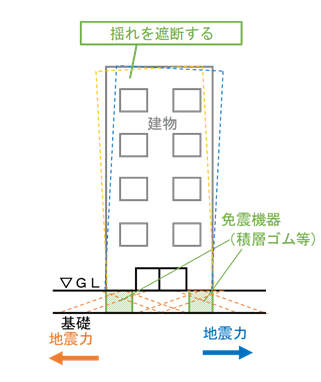

【免震】装置で揺れを「遮断」する最高峰の対策

免震構造は、建物と地面の間に積層ゴムなどの装置を設置し、地震の揺れを建物に伝わりにくくする方法です。

耐震や制震が揺れを「耐える」「吸収する」のに対し、免震は揺れを「根本から遮断」します。これにより、免震層から上部分に伝わる揺れを大幅に低減でき、家具の転倒も防ぐほどの高い効果を発揮します。

人命保護はもちろん、損傷防止や機能維持においても、3つの工法の中で最も高い性能を実現できます。ただし、基礎部に大掛かりな装置が必要なため、新築時の導入が基本となり、費用も高額になるのが一般的です。

参考文献

やさしくわかる建物振動制御 日本建築学会編