周波数は、私たちの身の回りに存在する、目に見えない振動や音を理解するうえで欠かせない言葉です。

この豆知識では、周波数について、振動・音の周波数範囲について代表的な例を紹介しながら説明していきます。

周波数とは

周波数とは1秒間に繰り返される波や振動の回数のことで、単位はヘルツ(Hz)で表されます。

例えば、1秒間に50回振動する現象の周波数は50 Hzとなります。

建築分野においては、主に音や振動の性質を捉えるうえで重要な役割を果たします。

これらの音や振動、周波数という指標によって、その周期的な性質が表されます。音や振動といった現象には必ず「周期性」があり、この周期の長さに応じて周波数も決まります。周波数が高いほど短い周期で速く振動し、周波数が低いほどゆっくりとした振動になります。

周波数 f(Hz)と周期 T(秒)には f = 1/T の関係があります。

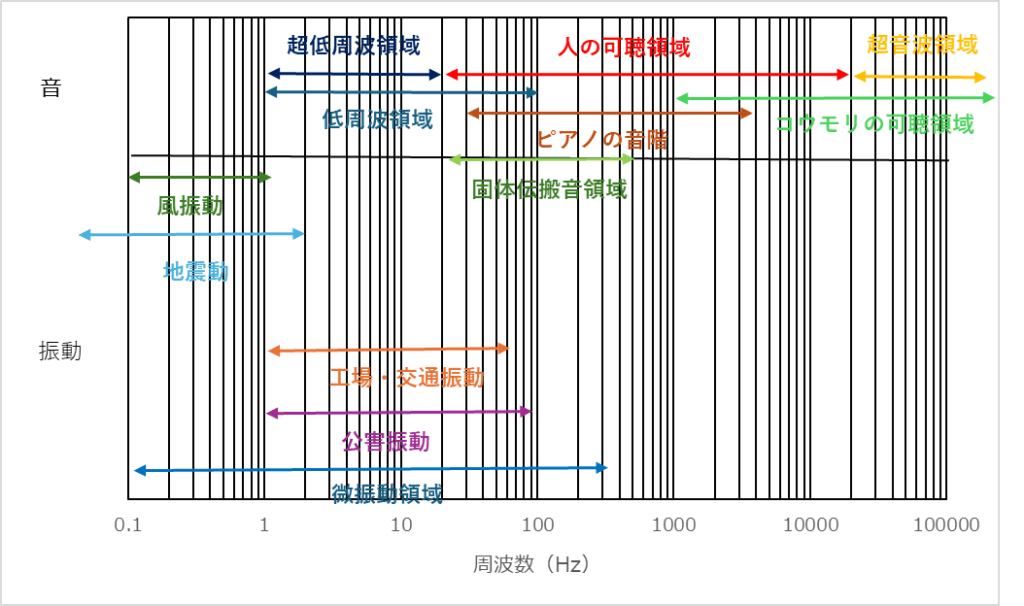

代表的な音や振動の周波数範囲を図1に示します。

図1を参考に、各現象の周波数領域の特徴や影響について理解を深めていきましょう。

補足

1)低周波音領域(超低周波音領域)

100 Hz以下の音を指します。

大きな音の場合、うるさいだけではなく、建具が揺れたり、人が頭痛や不眠、めまいなどの不快な症状を起こすことがあります。また、通常、人の耳には聞こえにくい周波数20 Hz以下の音を超低周波領域という場合もあります。

2)人の可聴域領域

20 Hz~20,000 Hzの音は、通常、人が聞くことのできる範囲とされています。人によってはさらに低い周波数や高い周波数の音が聞こえる場合もあります。一般的な騒音問題はすべてこの領域の音を指します。

3)超音波領域

20,000 Hz以上の音。通常の人には高すぎて聞こえない音。人への影響はありません。

4)固体伝搬音領域

固体中を振動として伝わり、床や壁、天井などの物体を振動させ音として放射される音を指します。

一般的に高い周波数の振動ほど固体音には変換されにくく、周波数は人の可聴域の下限である20Hzから、よほど大きな振動でない限り、500 Hz程度までです。

5)風振動

環境振動で扱う風振動は、高層建築物に風が当たることによって建築の床に発生する水平方向の振動をいいます。一般的に周波数0.1 Hz~1.0 Hz程度※1を対象としています。

6)地震動

地震による地面の動き。地盤によって固有の周期を持ちます。近年の代表的な地震のスペクトルは0.1 Hzから10 Hz成分※2にあります。

7)工場・交通振動

稼働する電車や車あるいは設備機械の種類によってさまざまな周波数の振動を持ちますが、一般的には周波数1 Hz~60 Hz※3ぐらいの振動が主です。

8)公害振動

公害として問題とされる周波数は、1 Hz~90 Hz※4とされています。

9)微振動領域

人に対しては問題にならないような小さな振動ですが、電子顕微鏡など、小さい振動でも問題となる機械(精密機器)にとっては問題となる振動の領域。

精密機械の許容基準のVC基準は1~80 Hzですが、精密機械の仕様書などでは周波数範囲は様々です。

参考文献

※1 わかりやすい環境振動の知識 後藤・濱本著

※2 国土交通省 気象庁 HP:地震波のスペクトル

※3 昭和47年度版環境白書 環境省