騒音対策の方法の基本である、吸音性能と遮音性能についてわかりやすく解説します。

吸音性能と吸音材の特性

吸音は材料によって、音が熱エネルギーに変換される現象です。音エネルギーが小さくなることで騒音が低減します。吸音に適した素材を吸音材といいます。

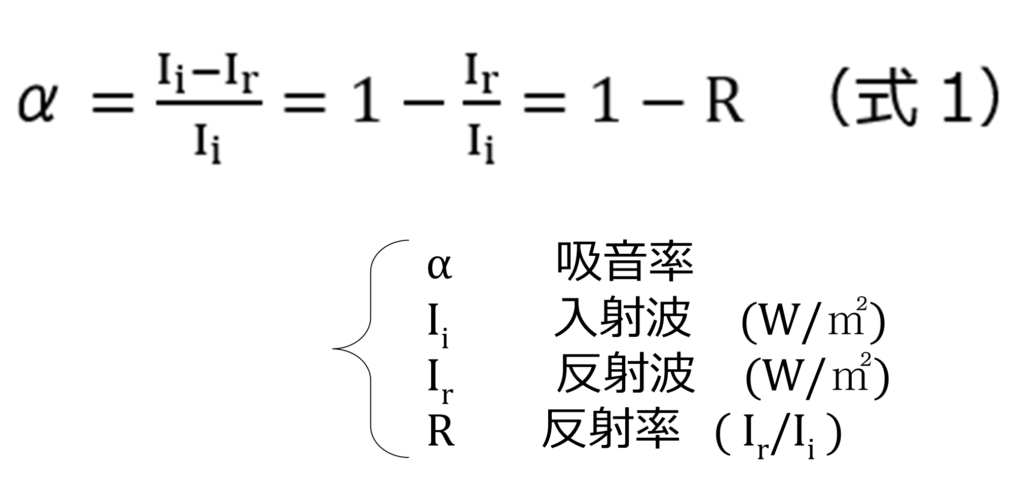

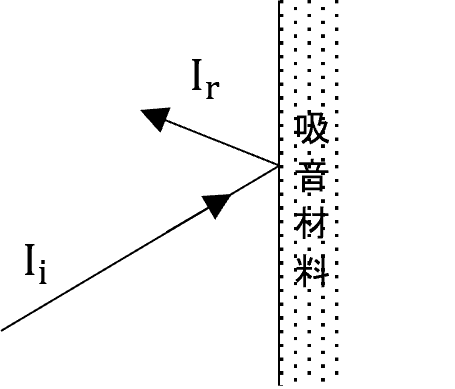

吸音材の性能は周波数ごとの吸音率で表されます。吸音率αは、材料に入射される音と反射して戻ってくる音以外のエネルギー比で表されます(式1、図1の通り)。よって、αは0~1の値となり、値が1に近いほど吸音性能が高いことを示します。

あらゆる方向からの入射音の吸音率αは、JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」で測定した吸音率を用いるのが一般的です。

また(式1)からわかるように反射が返ってこない場合、吸音率は1になります。つまり開口部などは吸音率1とみなすことができます。

吸音材の種類

吸音材はその吸音機構によって大きく3つのタイプに分けられます。

多孔質型吸音材

多孔質とは小さな孔がたくさん空いているスポンジのような材料を意味します。このような気泡に音が入ると、摩擦や振動によって、音の一部が熱エネルギーに変換されます。吸音材を厚くしたり、背後空気層を設けることで、吸音性能が上がります。一般的に高域の音の吸収に優れています。

板(膜)振動型吸音材

ベニヤ板やキャンバスのような材料に音が当たると板や膜で振動が生じます。振動による内部摩擦によって音のエネルギーの一部が消費されます。一般的に低音域の音を吸収しますが、吸音率はそれほど良くありません。

共鳴器型吸音材

共鳴器の共鳴周波数と近い周波数帯域の音に対して、孔周辺が激しく振動し、摩擦熱として音のエネルギーが消費されます。一般的に共鳴周波数付近だけ高い吸音率が得られます。

建築材料として用いられる吸音材はこれらの3種類か、これらを組み合わせたものになります。吸音したい音の周波数特性に合わせて吸音材を選択することで適切な効果が得られます。

遮音性能と透過損失の求め方

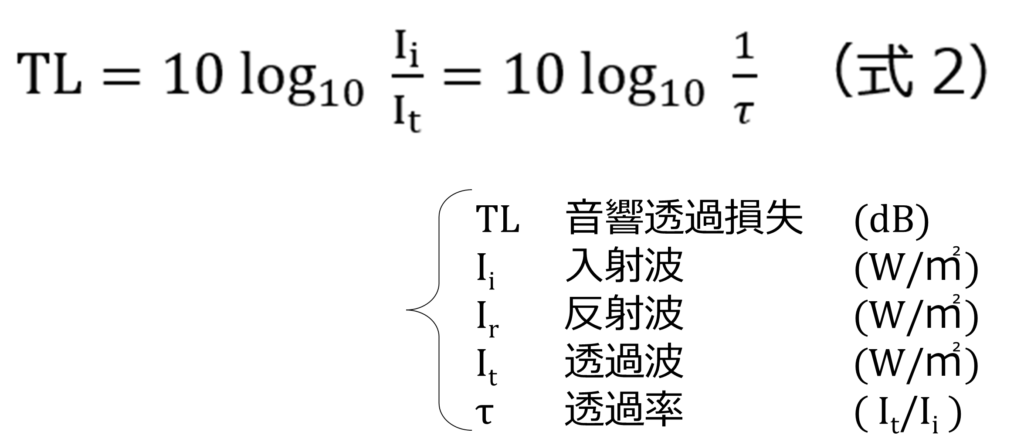

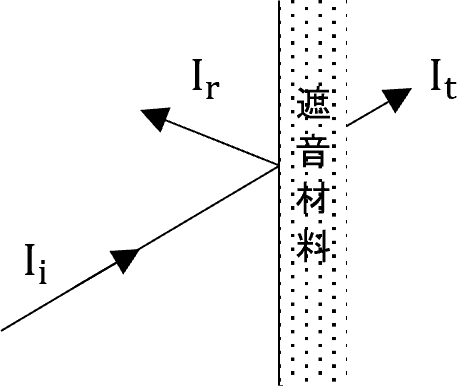

遮音とは音の伝搬を材料によって遮ることで、遮る材料を遮音材といいます。その性能は、音の透過率τ(材料を透過する音と入射する音のエネルギー比)をもとに周波数ごとの音響透過損失TL (dB)で表されます(式2、図2)。TLは材料が音を何dB遮断するかを表すので数値が大きいほど性能が高いことを意味します。 音響透過損失(TL)も吸音率(α)と同じく、材料に対する音の入射条件により異なるので、あらゆる方向からの入射音に対するTLは、JISA1416:2000「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」で規定されている測定で得た値を用いるのが一般的です。

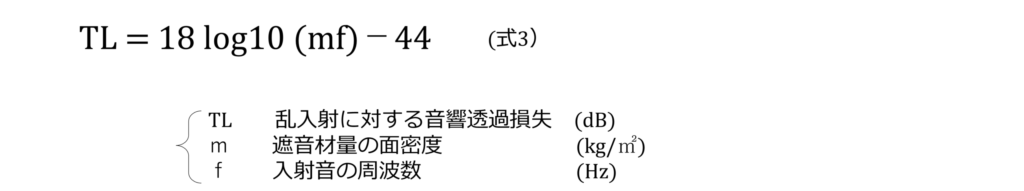

質量則による透過損失

単層壁(1重構造の)壁の場合は、式3に示す質量則の実用式により、あらゆる方向からの入射音(乱入射)に対する音響透過損失(TL)を求める方法もあります。

遮音材と吸音材の組み合わせ効果

遮音材で、音源を囲うのが建築における一般的な対策です。囲うことで内側の音は密度を増し、音が大きくなります。この際に、内側に吸音材を組み合わせることで、内側の音が大きくなるのを低減出来ます。吸音材・遮音材を組み合わせることで、効果的に騒音対策ができます。

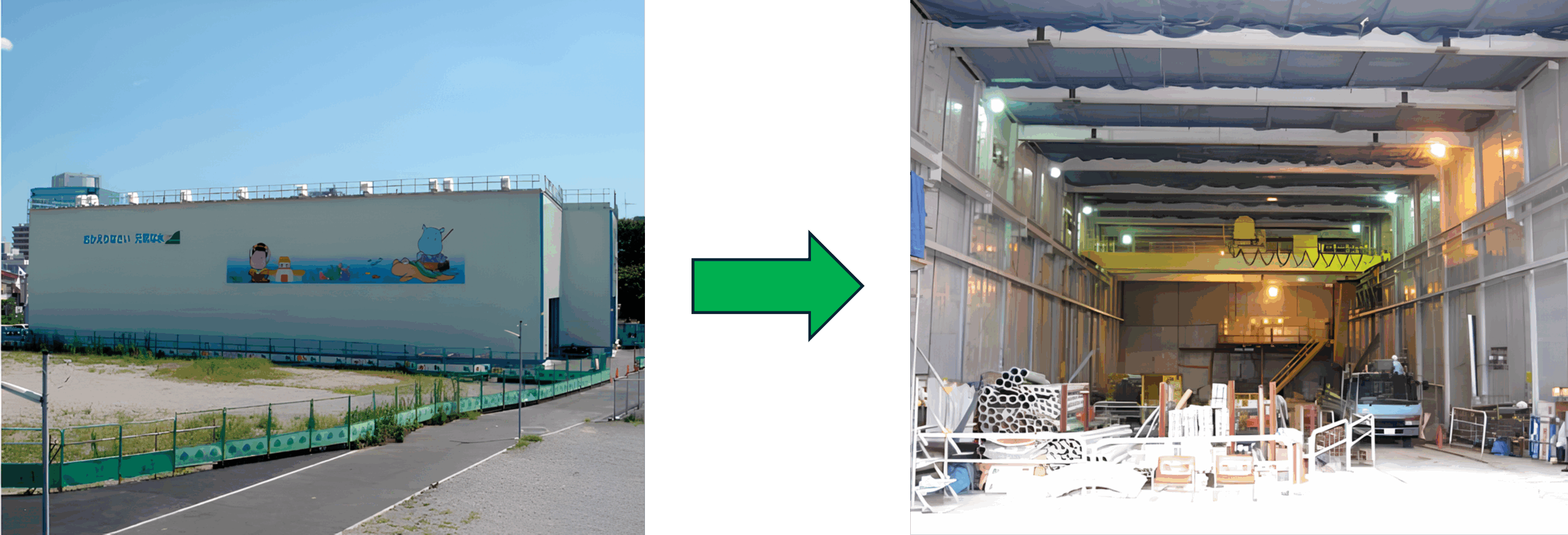

吸音・遮音による騒音対策の例(防音ハウス)

吸音材や遮音材を使った騒音対策の例を紹介します。工事現場には大きな騒音を発生させる機械や車両があります。騒音源である機械などを、吸音材・遮音材を用いたパネルで囲うことで、内部の音が屋外に伝わらないようにする対策です。防音BOXあるいは大型の建屋サイズものは防音ハウスと呼ばれます(図3)。

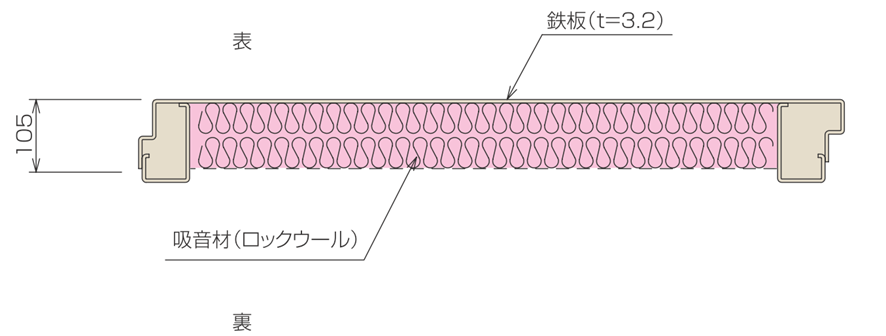

防音パネルの構造(遮音・吸音)

遮音材の鉄板と吸音材のロックウールを組み合わせた防音パネル(図4)を壁、天井材として使い、高い防音性能を発揮します。

防音対策のパネル等の製品情報はこちらをご覧ください。

参考文献

新・公害防止の技術と法規 2025 騒音・振動編 公害防止の技術と法規編集委員会 編