駅のプラットフォームで人と会話をしているとき、通過車両の音で、声が聞こえにくくなった経験はありませんか?このように、ある音が別の音によって聞こえにくくなったり、まったく聞こえなくなったりすることを「マスキング現象」と呼びます。

この豆知識では、マスキング現象について、できるだけわかりやすく、日常的な例を交えながら説明していきます。

経営企画部 マーケティンググループ

高岡 知康(タカオカ トモヤス)

マスキングの基礎知識

音が「聞こえる」仕組み

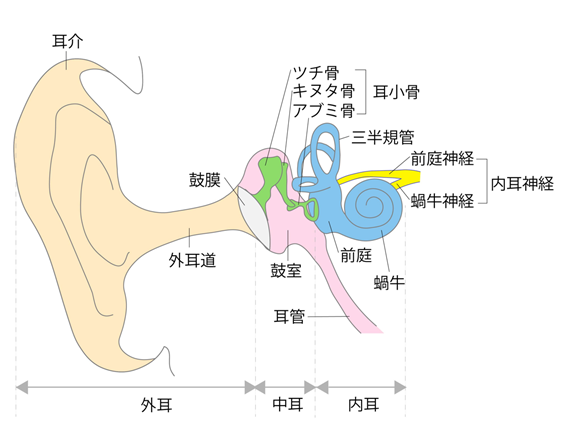

私たちの耳は、音を以下のような過程で認識し、脳に伝えています。

- 音はまず外耳道を通り、鼓膜を振動させます。

- 鼓膜の振動は、中耳にある3つの骨(耳小骨)を通して内耳の蝸牛(かぎゅう)へと伝わります。

- 音の周波数(音の高さ)ごとに、蝸牛内の有毛細胞が反応します。

- 有毛細胞が音の振動を電気信号に変換し、神経を介して脳へと届けられ、音として認識されます。

マスキング現象とは?

複数の音が同時に聞こえてくると、大きな音が小さな音を隠して聞こえにくくする現象が起こります。これがマスキング現象です。

隠される音をマスキー、隠す音をマスカーと呼びます。

マスカーが大きいと、有毛細胞の反応が飽和状態になり、マスキーに対する反応が悪くなります。これにより、小さなマスキー音が聞こえにくくなります。

マスキングの身近な例

静かな部屋で音楽を聴いているときは、小さな音量でもしっかり聞こえます。

しかし、電車の中や街中など騒がしい場所では音量を上げないと聞こえにくくなります。

これは、周囲の騒音(マスカー)が音楽(マスキー)に対する耳の反応を悪くしているからです。

一般的に、マスカーが大きくなると、マスキーを聞き取るために必要な音量も大きくなります。

このように、マスキーを聞き取るのに必要な音量が上昇する現象を、マスキング現象といいます。

マスキングの複雑さ

マスキング現象の強さ(マスキングの程度)がどのくらい生じるかは、マスカーやマスキーの大きさ以外にも様々な要因があります。代表的な要因を以下に紹介します。

マスキング量に影響をおよぼす要因

周波数(音の高さ)の違い

マスカーとマスキーの周波数が近いほど、マスキング量は多くなります。

しかし、周波数が離れている場合でも、高い音は低い音をマスクしにくいですが、低い音は高い音をマスクしやすいという傾向があります。これを「周波数特性」と呼びます。

音が鳴るタイミング(時間のズレ)

マスカーとマスキーの音が同じ時間に鳴る場合に、マスキング量は最も多くなります。しかし、マスカーがマスキーより前に発生し止まった場合やその逆の場合でも、マスキング量は少ないですが発生します。これを「時間特性」と呼びます。

音の方向や空間配置

音がどこから聞こえてくるかによってもマスキング量は異なります。マスカーとマスキーが同じ方向から聞こえることでマスキング量は大きくなります。また、マスカーとマスキーが異なる方向から聞こえることでマスキング量は小さくなります。これを「空間特性」と呼びます。

言葉の場合はマスキング以外の影響もある

音を聞き取るときには、耳から入った音を脳が処理しています。音が意味を持つ場合、聞き慣れた言葉や経験に基づく「推測」が働くことがあります。

- 母国語の会話は、多少うるさい環境でも比較的よく聞き取れます。

- 聞き慣れていない外国語は、同じ環境では聞き取りにくくなります。

これは、脳内に蓄えられている言葉の情報や、過去の聞き取り経験が影響しているためです。

まとめ

マスキング現象は私たちの日常生活の様々な場面で起きています。聞き取りの邪魔をする厄介な存在ですが、うまく活用すれば音環境をコントロールするのに役立ちます。例えば、オープンオフィスで適度な環境音楽を流して、外の音を気にならないようにして作業効率を上げたり、病院の診察室の扉の前であえて音楽を流すことで、医師と患者の聞かれたくない会話を守ったりする方法なども、マスキング現象を応用したものです。

近年、音響機器の発展と個人プライバシーを尊重する風潮により、マスキング現象への理解と活用が一層重要になってきており、様々な分野でマスキングの知識が活用されています。