風揺れとは、高層ビルやペンシルビルで起こる、風によって建物がゆっくりと横揺れする現象です。この豆知識では、風揺れがどのような影響があるのかを解説します。さらに、TMDやAMDなどを用いた効果的な対策事例も紹介します。

風揺れとは?

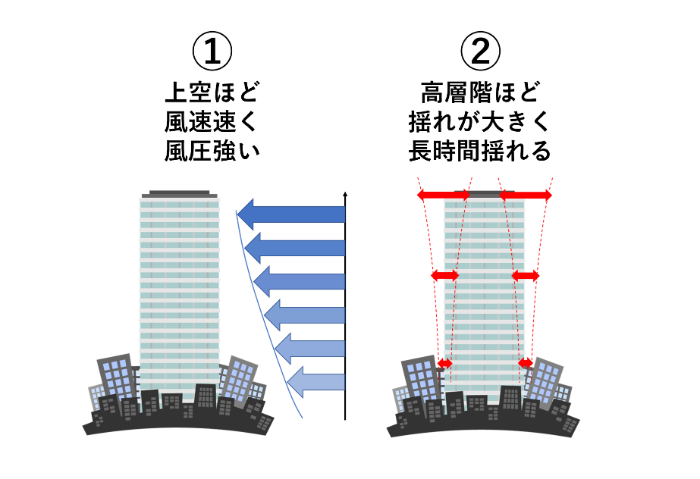

建物が揺れる原因として地震を思い浮かべる人が多いと思いますが、風で揺れることもあります。特に建物が高層であるほど風から受ける力が強く、高層階ではゆっくりと大きな揺れが長時間続く傾向になります。

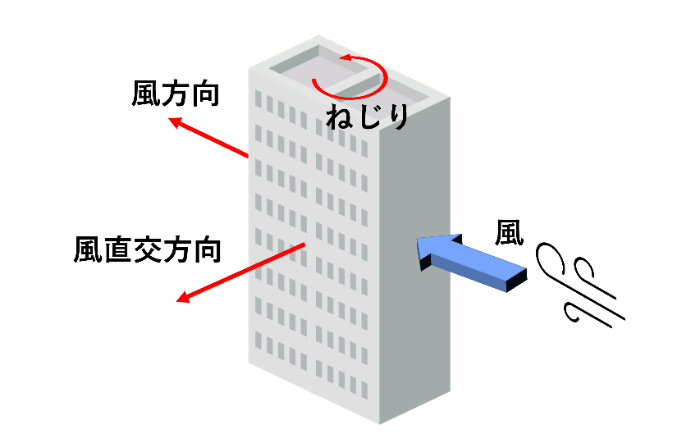

また、建物の周りには様々な風が複雑に吹いています。そのため、風が吹く方向だけでなく、風と直交する方向や建物がねじれるように揺れることもあります。

こうしたことから、建築基準法では超高層建築物については風による影響も考慮し、構造安全性を検証するように規定されています。超高層ビルでは風揺れ対策を行うことが一般的です。

中高層ビルでも風揺れが起こる?

高層の建物ほど風で揺れやすくなります。ただし15階程度までの中高層ビルでも風揺れが問題になることがあります。

このような中高層ビルでは地震による影響が大きいため、風揺れについて検討しない場合が多いです。しかし市街地の狭小地に建てられるようなビルは注意が必要です。

ビルの風揺れによる影響

風による揺れは地震と異なり長く続きます。数十分から数時間にわたって揺れが続くのが特徴です。

地震と比べると小さな揺れですが、長い時間揺れを感じていると不安や不快感につながります。人によっては、乗り物酔いのような症状が出ることもあります。

暴風時にSNSでは、建物が揺れて不安といった内容の投稿が見られます。

ホテルやオフィスに求められる居住性・快適性

近年の建築物には、地震時の安全性や機能維持といった基本性能に加え、快適な居住性が強く求められるようになっています。

特にハイグレードな中高層オフィスビルやホテルでは、「安全であること」は当然の前提。その上で、いかに揺れを感じさせず、安心して過ごせる空間を提供できるかが評価を大きく左右します。

実際、ホテルの宿泊客から「揺れて不安」「眠れなかった」といった口コミやSNS投稿が広がれば、ブランドイメージや集客に深刻な影響を及ぼします。

そのため、中高層ビルにおいても、風揺れを抑えるための居住性対策を積極的に導入するケースが増えてきています。

ビルの風揺れ対策

主な風揺れ対策をご紹介します。

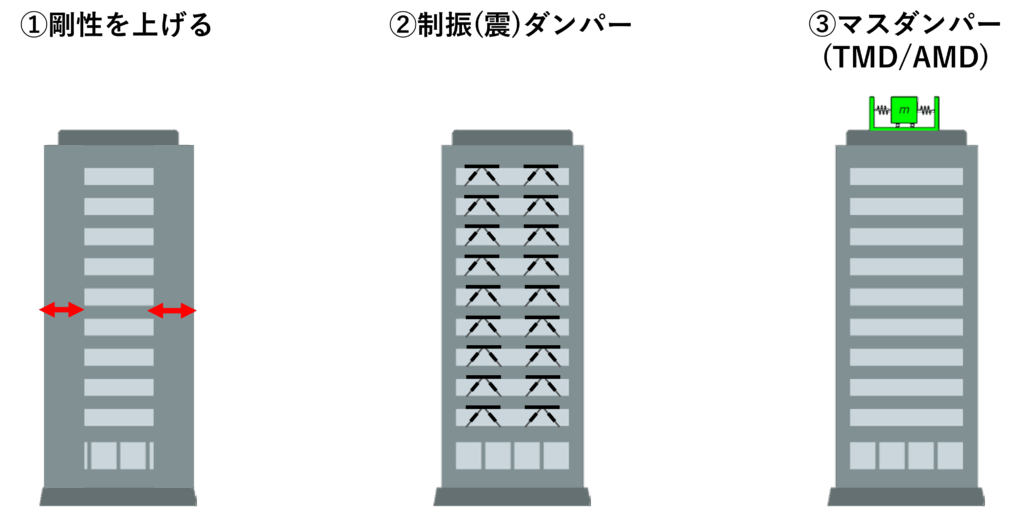

まず基本となるのが①剛性を上げる方法です。柱などを太くして揺れにくい頑丈な構造にします。

次に②制振(震)ダンパーによる対策です。オイルダンパーなどを組み込んだブレース材を壁面などに施工し、軸組が揺れるのをダンパーの減衰力で吸収します。

最後に③マスダンパーによる対策です。おもりの反力で建物の揺れを吸収します。TMDとAMDがあります。制振デバイスのそれぞれの特徴についてはこちらもご覧ください。制振入門(3)~制振(震)デバイスあれこれ~

狭小地の細長いペンシルビルで風揺れ対策をしようとすると、①や②の方法だと建物内の有効床面積が減少してしまう可能性があります。③のマスダンパーは屋上に取り付けるだけなので、建物内部の空間を有効に活用できるメリットがあります。また、AMDはコンパクトサイズなので建物竣工後に起きた問題にも対策可能です。

風揺れ対策例

実際にヤクモが制振装置で風揺れ対策を行った事例をご紹介します。

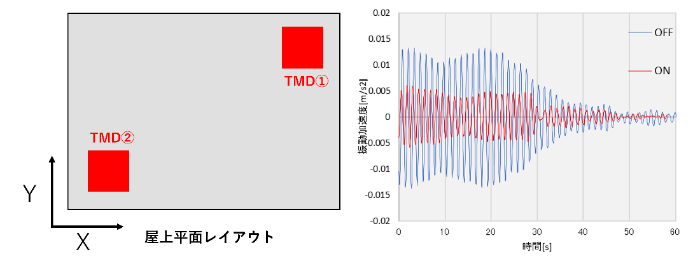

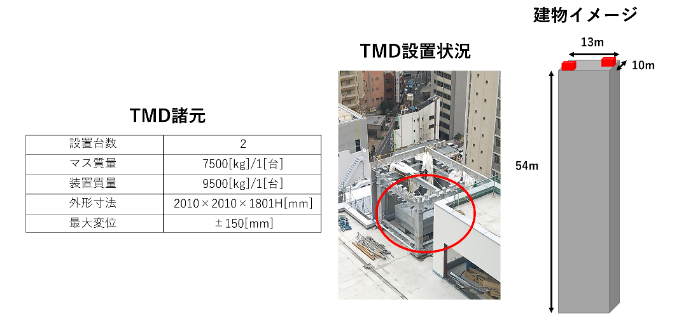

ホテル用途の建物で客室が入るため居住性能が求められました。しかし細長い形状であり、風揺れが懸念されました。

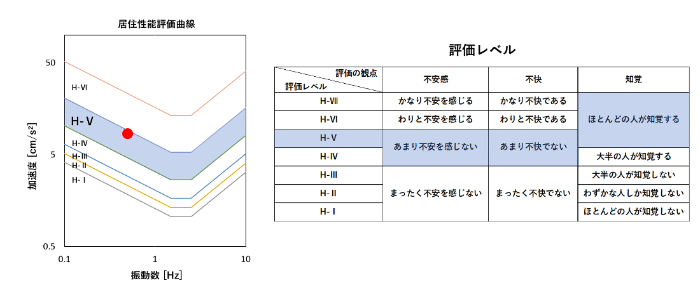

まず、再現期間1年の風速(1年で起こりうる最大の風速)を建築物荷重指針に基づき設定します。次にシミュレーションを行い、日本建築学会「居住性能評価規準」で事前評価を行いました。

その結果H-Vレベル「ほとんどの人が知覚し、あまり不安・不快を感じない」という評価でした。そこで目標値をH-Ⅲレベル「大半の人が知覚しない、まったく不安・不快を感じない」に設定して、制振装置TMDを検討しました。

屋上に7.5トンのTMDを2台設置し、人力加振(水平ステップ)による加振試験を行いました。振動加速度が1/2~1/3程度に収まっており、効果を発揮していることがわかります。

施工実績のページでは、この他にも風揺れ対策の事例をご紹介しています。そちらもぜひご覧ください!