第一事業部 技術グループ

戴 亦琦(タイ イチ)

「免震」とは、地震の揺れが伝わる場所(地盤、躯体スラブなど)と被免震体の間に免震装置を設置することで、地震の揺れを伝えにくくする仕組みです。

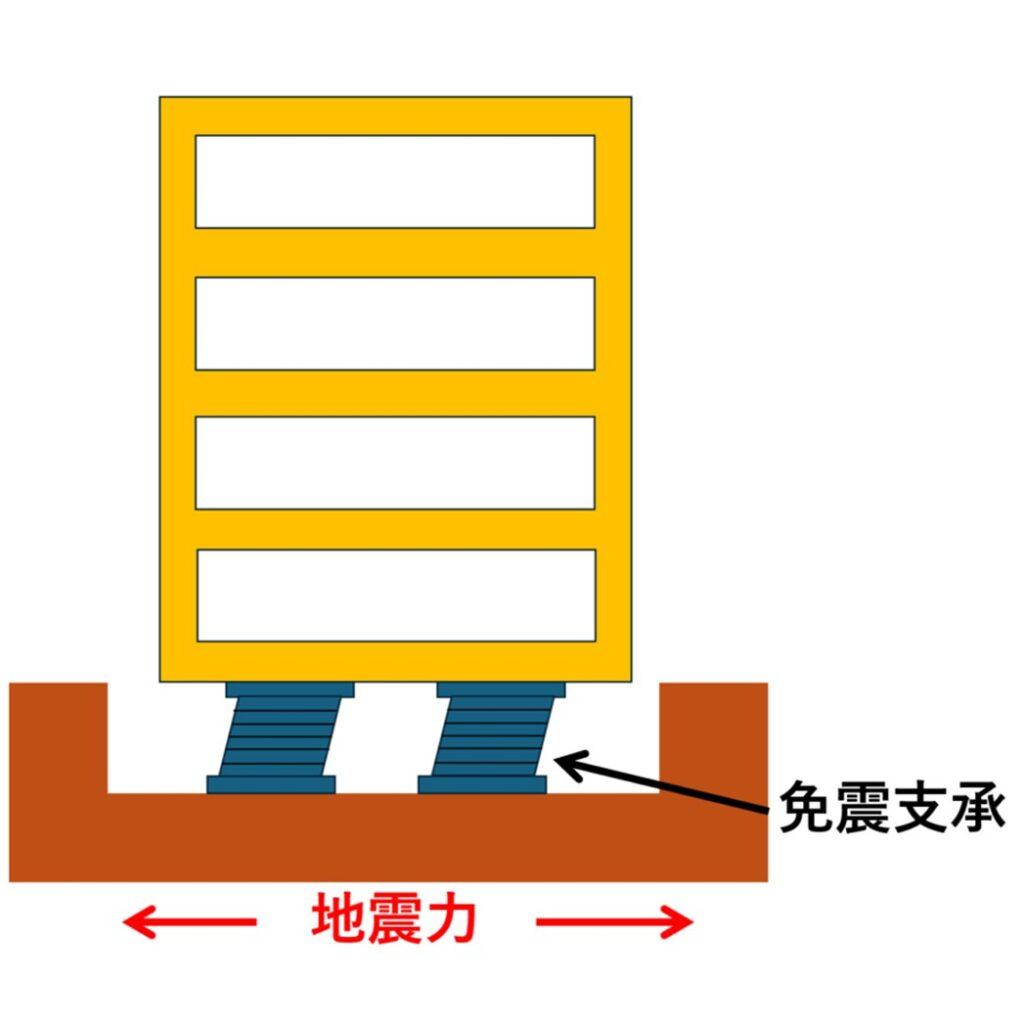

図1の(a)に一般的に認知されている建物の免震構造のイメージ図を示します。このような建物全体を免震する構造を「建物免震」と言います。その他にも、図1の(b)に示す建物内部にある機器類を免震する「機器免震」もあります。

(a)建物免震

(b)機器免震

図1 免震対象による分類

機器免震は免震するエリアによる分類と免震方向による分類があります。

免震するエリアによる分類は被免震体を専用に免震する免震装置と床全体を免震する免震床があります。被免震体を専用に免震する免震装置は必要な機器のみを保護するため、既存の建物にも比較的容易に導入が可能でコストを抑えられるのが特徴です。免震床は部屋全体を免震化することで、機器のレイアウトが自由になることが特徴です。

また、免震方向による分類は地震の揺れに対して水平方向と上下方向に分類されています。

今回は、機器免震の上下方向と水平方向の構造の違いや特徴について解説します。

機器免震の免震方向による分類

1.水平免震

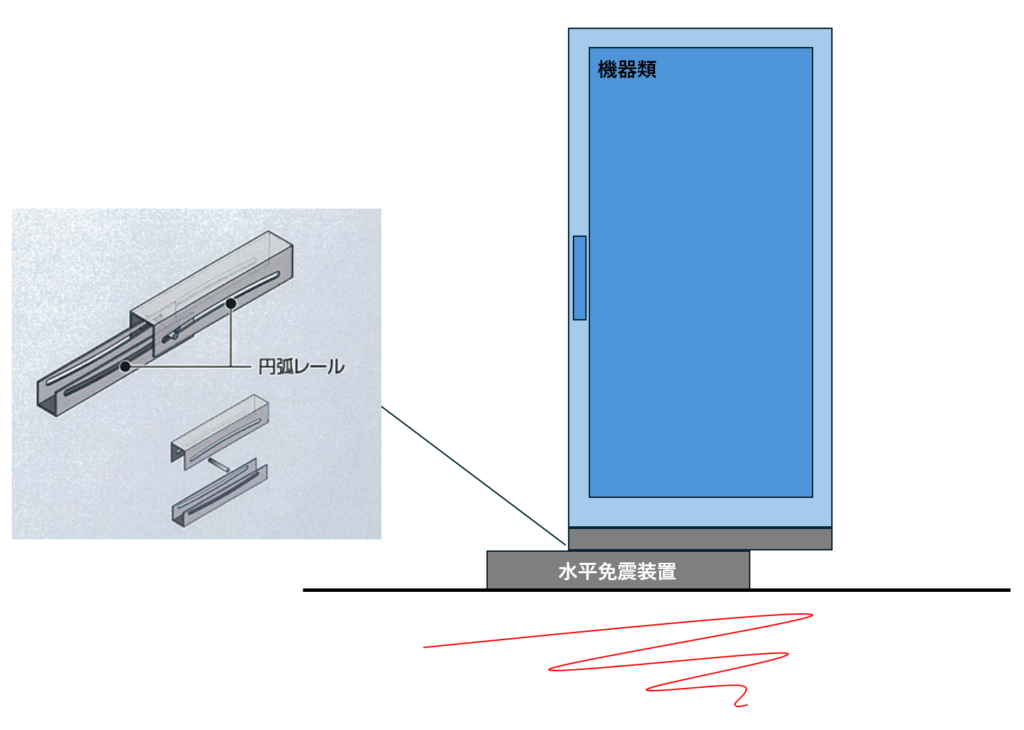

まずは、水平方向の地震から機器類を守るのが水平免震装置です。水平免震装置は、変位を生じさせる機構、復元力を発生させる機構、および減衰力を発生させる機構で構成されます。

一般的には、リニアガイド(変位)、ばね(復元力)、オイルダンパー(減衰力)などで構成されます。このタイプの免震装置は、搭載荷重によって免震性能が変化する特性があるため、搭載荷重が大きく変化した場合は調整が必要です。

図2はヤクモの円弧レール構造を採用した水平免震装置です。変位、復元力と減衰力は、それぞれレール、重力と摩擦力によって実現されます。円弧レールを採用することで、免震装置は振り子のように動き、搭載荷重によらず一定の免震性能が発揮できます。

建物内の免震装置の注意点として、免震装置と建物の固有振動数が近いと共振を起こす可能性があるため、設計時には十分な検討が必要です。

図2 円弧レールと水平機器免震装置

2.上下免震

最近では、直下型地震が発生した場合に大きな鉛直地震動が発生することが広く知られています。そのため、免震対策を考える際には、水平方向だけでなく、上下方向の免震も同等に考慮する必要があります。

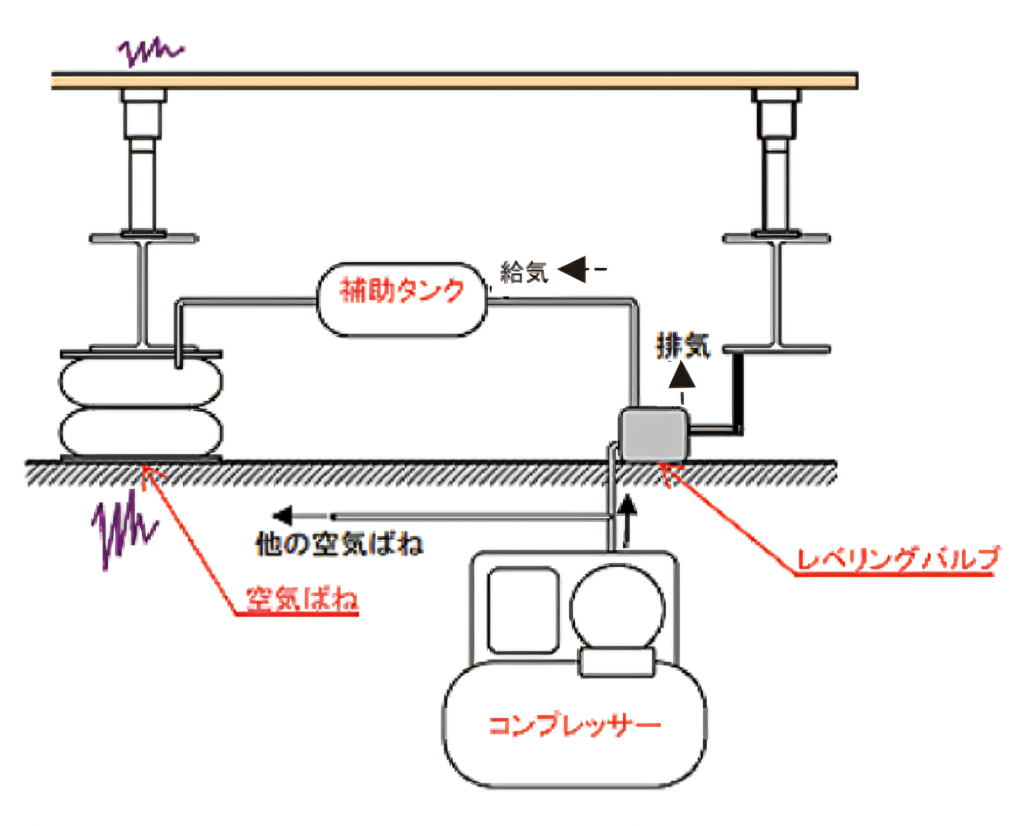

上下免震装置は、高さを調節する「レベリングバルブ」、復元力を発生させかつ荷重を支える「空気ばね」、減衰力を発生させる「オイルダンパー」、空気を制御する「制御装置」、地震を検知する「地震センサー」などから構成されます。躯体スラブが振動してもフロアレベルを維持し、上下方向の振動を軽減します。図3は上下機器免震装置のシステム概要図を示しています。

ヤクモが採用するダイヤフラム型空気ばねは、荷重が変化しても固有振動数が大きく変わらない特性を持つため、免震床の搭載荷重に関係なく安定した免震性能が発揮できます。さらに、水平免震対策が施された建物と併用することで、3次元免震の実現も可能になります。

図3 上下機器免震装置システム概要図

ヤクモの免震製品

1.水平免震

2.上下免震